Junge Frauen als Online-Trend in der extremen Rechten

Vom Video zur Bewegung? Seit Frühjahr diesen Jahres kursieren unter den Hashtags #Ostmullen oder #Ostmullendienstag auf Plattformen wie TikTok und Instagram zahlreiche Lipsync-Videos von jungen Frauen, die mit Musik von RechtsRock-Bands unterlegt sind. Dies wurde vielfach sowohl von der extremen Rechten selbst, als auch von größeren Zeitungen als neue extrem rechte Strategie verhandelt. Die Debatte um den vermeintlichen Trend offenbart jedoch den diskriminierenden Blick auf junge Frauen.

Von Dana Fuchs und Mika Pérez Duarte

In sogenannten Lipsync-Videos, in denen Songtexte lippensynchron mitgesungen werden, posieren junge Frauen zu Musik von Landser, Böhse Onkelz oder Frei.Wild vor Deutschland- oder schwarz-weiß-roten Fahnen und zeigen dabei Schränke, Spiegel oder Handyhüllen, die mit eindeutig extrem rechten Stickern beklebt sind. Ab und an finden sich Fußballbezüge. Gelegentlich werden die Videos mit Darkwave oder Hardtekk-Tanzszenen kombiniert. Das Auftreten in den Videos ist selbstbewusst.

Neben der extrem rechten Rezeption gab es in letzter Zeit diverse Zeitungsartikel, beispielsweise in taz, Die Zeit und Welt, die diese Videos als neue extrem rechte Strategie ausführlich besprechen. Die Texte fokussieren hauptsächlich auf das Aussehen der Frauen (teilweise tätowiert und gepierct, oft mit engen Klamotten und meist mit Beautyfilter), sowie ihre Herkunft (ostdeutsch und prekär). Mit Wertungen wie »Ostmullen präsentieren sich als Gegenmodell zum liberalen Westbürgertum« (taz) oder der Vermutung, »Ostmullen« gehe es um Selbstverharmlosung (Zeitmagazin) übernehmen die Autor*innen falsche Annahmen über den Trend sowie Framing aus der rechten Szene. Ausgeblendet wird dabei hingegen die Entstehung dieses Dienstags-Trends.

›Ostmulle‹ ist ein abwertender und misogyner Begriff, den die Macher*innen der Videos als Hashtag selbst nicht nutzen[1]. Eingeführt durch einen X-Account, der sich als männlich ausgibt, handelt es sich daher weder um eine Selbstbezeichnung, noch um eine Aneignung. Der (rechte) Diskurs wird von Männern dominiert, so sind die Kommentare unter dem Hashtag vorrangig von ebenfalls männlich gelesenen X-Usern und ein Großteil der Artikel über die Videos wurde von Männern verfasst.

Rezeption in der extremen Rechten

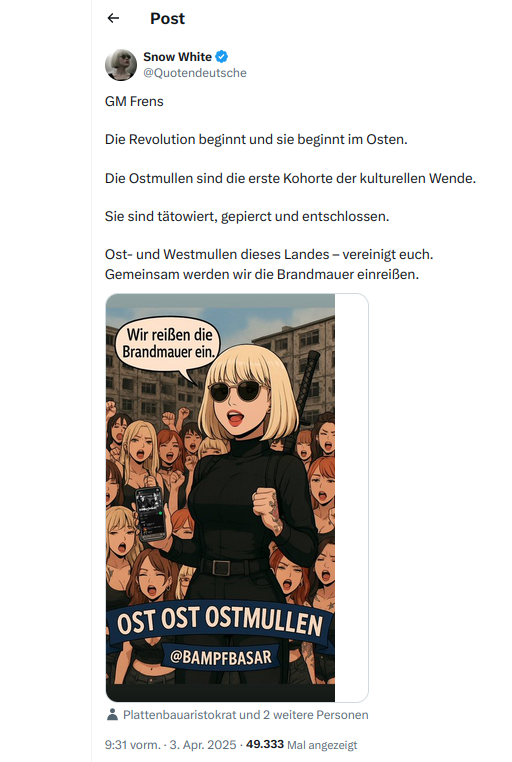

Die extrem rechte Deutung hat vorrangig zwei Perspektiven. Mehrheitlich wird der Trend durch sich selbst als rechtsintellektuell inszenierende Autor*innen aufgegriffen. Martin Sellner wertet die Videos als metapolitischen Erfolg und spricht sogar von einem möglichen Wendepunkt im Diskurs. In seiner Kolumne im Compact-Magazin und weiteren Beiträgen betont er, dass die ›Ostmullen‹ nicht dem klassischen Bild des »gefährlichen Nazis« entsprächen und daher hilfreich seien, um die eigenen weltanschaulichen Ideen zu verbreiten. Mit ihrem guten Aussehen könnten sie junge Männer mobilisieren. Sellner beschreibt einen Kreislauf: Frauen posten Videos, dadurch werden Männer aktiv und die Bewegung wächst, was dazu führe, dass wieder mehr Frauen sich trauen Videos zu posten – ein »metapolitisches Perpetuum mobile« (Compact 5/2025). Sein Fokus liegt dabei auf den Männern, die als Motor des politischen Wandels nötig seien. Frauen stellen für Sellner keine eigenständigen politischen Akteurinnen dar. Die Überhöhung von nahezu jedem Ereignis zum metapolitischen Wendepunkt ist regelmäßig Teil seiner Analysen.

Anders bei Ellen Kositza: In der Sezession nimmt sie direkten Bezug auf Sellner und widerspricht ihm in seiner Einschätzung, dass der Trend langanhaltend sei. Ähnlich hingegen ist ihre Perspektive auf die Frauen: Diese seien Außenseiterinnen, die aus nicht intakten Familien kämen. Kositza beschreibt sie als »unterirdisch« und Teil einer »bekloppten Welt«. Kositza kann sich nicht vorstellen, dass eine Abiturientin die Videos ansprechend fände. Ihr Blick ist geprägt von Sozialchauvinismus. Sie schaut zwar wohlwollend, aber dennoch auf die jungen Frauen herab. Sie romantisiert deren vermeintliche Prekarität, pathologisiert deren Herkunft und stigmatisiert ihre Biografien. Wie bei Sellner hätten die Videos nur den Zweck, Männer zu motivieren und zu mobilisieren.

Ähnlich kontrovers wurde sich in der Zeitschrift Krautzone und dem dazugehörigen Podcast mit dem Trend auseinandergesetzt. Das Phänomen wird zwar als unterhaltsam bewertet, würde aber in ein paar Wochen wieder vergessen sein. Eine wichtige Diskussionsfrage ist, ob der Hashtag bereits als Bewegung betrachtet werden könne. Einerseits fehle den Videos eine konkrete Richtung, andererseits fabuliert Krautzone ähnlich wie Sellner: Der Trend habe das Potenzial, die Grenze des Sagbaren zu verschieben und die vermeintlich linke Meinungshegemonie zu provozieren. Johannes Endres hebt in seinem Kommentar hervor, dass die Videos größere Klickzahlen generieren als Artikel von Sezession und Krautzone zusammen. Endres ist sich sicher, dass die Frauen nicht die »Brandmauer einreißen« werden, aber »Brocken von ihr abtragen«.

Neben dem Versuch einer politischen Einordnung werten die Beiträge die Frauen entweder äußerlich oder aufgrund ihrer vermuteten Herkunft ab. Sie werden als »vom Leben gezeichnet« oder »voll-tätowierte Plattenbau-Mandys« beschrieben. Zugleich könnten die von den Männern als gut aussehend bewerteten TikToker*innen als Werbetafeln fungieren. Ihre Position in der Bewegung wird somit reduziert auf die Mobilisierung junger Männer: »Es ist halt auch einfach nicht gut, wenn in der ersten Reihe Leute mitmarschieren, die halt einfach nicht attraktiv aussehen. Dann muss denen halt einer sagen, geh mal bitte in die dritte Reihe und jetzt stell mal das hübsche Mädchen da nach vorne.« Die Ambivalenz zwischen der Abwertung der Frauen und der Nutzbarmachung als sexuelle Objekte ignorieren die Kommentierenden.

Eine ostdeutsche Herkunft oder ein tätowiertes und gepierctes Aussehen reicht, um die Macherinnen der Videos als bildungsfern und ›rechtsintellektuell‹ irrelevant zu beschreiben: Als »Bierfurz-Patriotismus«, der »nichts als dummes Pöbeltum« ist. Die Bewertung des Aussehens als »komplette Katastrophe« oder »Trümmerfrau« sind zutiefst abwertend und misogyn.

Rechte Lebenswelt

Ein Großteil des Trends macht die behauptete ostdeutsche Identität der jungen Frauen aus. Teilweise wird zwar der Hashtag Ostdeutschland bei den Videos markiert, doch die starke Überzeichnung wird durch die X-User und Kommentierenden vollzogen. Es findet zugleich, wie bei den Demonstrationen des militanten Spektrums selbst, eine Glorifizierung und Homogenisierung von »Ostdeutschland« statt, da sich dort, so die Behauptung, eine gewisse deutsche Ursprünglichkeit, sprich völkische Reinheit erhalten habe. Der Stolz auf die »Arbeiter*innen-herkunft« und die Abgrenzung zum dekadenten, verweichlichten »Westen« schwingen hier nicht nur mit, sie sind Merkmal von Wertigkeit. Was lange mit westlich geprägtem Unverständnis quittiert wurde, ist so angeeignet Statussymbol, es schafft reproduzierbare Bilder und Klicks. Daher nutzten AfD-Politiker wie Höcke und Krah Symbole aus ostdeutschen Lebenswelten wie das Fahren einer Simson für den TikTok-Wahlkampf. Weder ist eindeutig, ob sich nur ostdeutsche Frauen dem Trend anschließen, noch, wie gefestigt das Weltbild der zumeist auf ein minderjähriges Alter zu schätzenden Frauen ist.

Die Wirkmächtigkeit der Abgrenzungsbedürfnisse und die gleichzeitige einfache Verfügbarkeit rechter Identifikationsangebote wird durch TikTok deutlich. Dass sich Jugendliche auf Social Media radikalisieren ist keine neue Beobachtung.

Die Frauen machen das, was viele junge Frauen auf TikTok tun. Narrative aus der extrem rechten Debatte unhinterfragt zu übernehmen, wie es in der Medienlandschaft zu oft passiert, ist gefährlich und überhöht diese.

Immer mehr junge Menschen sind (extrem) rechts, beziehen sich positiv auf extrem rechte Ästhetik, Codes und Chiffren sowie antifeministische Rollenbilder. Die jungen Frauen auf TikTok zeigen sich selbstbewusst, laut und provokant. Der Ausdruck, teilweise aggressiv, entspricht hierbei dem Auftreten des neonazistischen Nachwuchses insgesamt, zu dem auch Gruppierungen wie Deutsche Jugend Voran (DJV), Jung und Stark (JS) oder die Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) gehören. Feindbildagitationen insbesondere gegen queere Menschen sind einer der Mobilisierungsschwerpunkte der jungen Neonazis. Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass sich rechte Männlichkeiten gegen das Erstarken von Feminismus und Gleichstellungspolitik weiter radikalisieren. Sie verfechten eine biologistische Geschlechterordnung, völkischen Rassismus und Antisemitismus und Hass auf die »Eliten«, ihr aktionsorientiertes Auftreten zeichnet sich durch eine hohe Gewaltbereitschaft aus. Das aggressive Auftreten hat explizite Gewalt zur Folge. Bereits 2023 kam es in Berlin und anderen Orten zu ersten Angriffen auf CSD-Paraden. Zahlreiche Bedrohungen und Gegenmobilisierungen gab es dann in der vergangenen Pride-Saison deutschlandweit durch vornehmlich junge Menschen[2]. Auch in diesem Jahr wurden CSDs gestört, massiv angegriffen oder mussten sogar abgesagt werden aufgrund der Bedrohungslage. Gleichzeitig nehmen deutschlandweit Gewalttaten, Brandanschläge und Angriffe durch extrem rechte Akteur*innen zu – im Fokus stehen von Rassismus betroffene, queere oder politisch andersdenkende Einzelpersonen, demokratische Projekte oder antifaschistische Veranstaltungen.

Das Instrumentalisieren eines Trends

Social-Media-Monitoring ermöglicht es, Mobilisierungsstrategien und Aktionsfelder der extremen Rechten zu beobachten und Aufmerksamkeit für aktuelle Entwicklungen zu schaffen. Ein Demokratie stärkendes und zielführendes Berichten erfordert anstelle eines Fokus auf aufmerksamkeitsökonomische Klicks eine ideologische Analyse der Geschehnisse. Dies bedeutet auch, sich eingehender mit den Weltbildern und der sozial-ökonomischen Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu befassen. Betroffene extrem rechter Gewalt fallen bei Sensations-Berichterstattung von vornherein hinten runter.

In den Videos junger (ostdeutscher) Frauen ein neues extrem rechtes Phänomen zu erkennen zeigt, wie wenig die Auseinandersetzung mit jugendlichen Online-Lebenswelten passiert ist. Lipsync-Videos sind (TikTok-)Alltag. Die Frauen machen das, was viele junge Frauen auf TikTok tun. Narrative aus der extrem rechten Debatte unhinterfragt zu übernehmen, wie es in der Medienlandschaft zu oft passiert, ist gefährlich und überhöht diese.

Wie ernst junge Frauen in der extremen Rechten genommen werden ist fraglich, sofern sie sich nicht schon eine Stellung erarbeitet haben. Inwiefern sich diese tanzenden jungen Frauen weiterhin radikalisieren oder ihnen die Tragweite ihrer Einstellungen noch gewahr wird, bleibt abzuwarten.

Sowohl die extrem rechte Diskussion um die Videos als auch die mediale Berichterstattung über diese Debatte zeigt allerdings deutlich, dass die Frauen nicht als vollwertige Subjekte wahrgenommen werden.

Antifeministische Onlinewelten

Die verschiedenen Rollen extrem rechter Frauen werden auf Social Media immer sichtbarer: Hausfrau, Aktivistin, Musikerin, usw. Nicht selten sind die Inhalte der Profile wenig eigenständig, sondern referieren auf männliche Accounts: Es werden Videos, Texte oder Memes aus maskulinistischen Chats geteilt. Bei den extrem rechten Jugendgruppen bestehen die Accounts der Frauengruppen vor allem aus Weiterleitungen. Eigene Themen sind Familie, Anti-Abtreibung oder die vermeintliche Bedrohung durch Migrant*innen. Trends wie ›Tradwives‹, ›Stay-at-home Girlfriends/Moms‹ oder ›VanillaGirl/FemininityNotFeminism‹ haben an Einfluss gewonnen. Tenor dieser Accounts ist es weibliche Stereotype zu propagieren, sich männlicher Führung unterzuordnen und Feminismus abzulehnen. Letztlich werden Strukturen propagiert, in denen Frauen eine komplette Machtlosigkeit erfahren.

- ↑ Die gesetzten Hashtags beziehen sich auf die erste Seite von TikTok, wie #fy, #foryou, #fürdich. Politisch eindeutige Hashtags sind germangirl, german, heimatliebe, osten, deutschland, teilweise afd oder manchmal deutschejugendvoran.

- ↑ Auswertungen der Pride Saison 2024 finden sich bei AK Fe.In, Queer Pride Dresden und CeMAS. Auch 2025 wurden Pride-Veranstaltungen durch extrem rechte Störungen begleitet, angegriffen oder mussten aufgrund der Bedrohungslage sogar abgesagt werden.